改开四十年🙎🏿,在饮食上历经从吃饱但吃好到吃特色吃品位的国人们🧇,在今后饮食到底该怎么发展上🫘,对某些饮食(比如特色小吃)专家们提出的路径和思路,竟然是二律背反的: 一.标准化与差异化:

二.机器流水化与人工化

有了以上的认知🏋🏿♂️,那么我们试着用三段论来推演,看结论如何:

a.特色小吃不走产业化规模化标准化👨🏼🏫,就不能做大做强🥩。

b.特色小吃的非遗化,应强调匠人精神,保持传统和传承。

为落实a,各地烹协成立了标准化委员会,以麦当劳肯德基为榜样🆓🧑🏻🦽,力图把肉夹馍、羊肉泡、凉皮、擀面皮、这面、那面🐂、这糕、那糕都恨不得标准化🕋、规模化💁🏿♂️、工业化,从而产业化,做大做强🐸,冲出陕西🧙🏿,走向世界👨👧。

如此,可以想象📻,某一天💗,各街头小店🙅🏼♂️,各旅游景点🤾🏽,所有的特色美食都是标准化🏆、工业化的产品,虽都贴着地方特色的招牌🤾🏿,但都是非人工制作,没了人间烟火🏌️♀️,千篇一律,有如文革时期的样板戏。

而与此相反🏙,去日本旅游的国人发展⬆️,日本的很多特色小吃,保持着非遗特性,一个作坊,世代家人传承,发扬匠人精神,让旅游归来的国人大加赞赏和提倡🪄,特色小吃,就应该坚持人工化🤵🏻♂️、差异化♧👨🏼🔬、作坊化🥟,匠人化,并有了发扬“匠人”精神的提法。同样的一个小吃👨🏼🏫,可以且必须保持不同特色、不同配方、不同工艺,比如鸠山家寿司与龟田家寿司🧜,必须有“匠人(厨师)”亲自操作🫳。由此,人们得出,特色小吃必须保持b。

a.各地现在都在大谈发展全域旅游🧑🦽➡️,制定发展纲要。其中一个理由那就是可以用当地特色饮食来吸收大量劳动力🤛:经过培训人员和挖掘整理当地小吃后开当地特色餐饮,既能满足游客需求又可提升就业🧑🏼⚖️,一举两得🐌。

b.某些专家:小吃不标准化就没法机器化流水化,就不能做大做强。今后人工成本不但越来越高,而且很难保证产品(味道)的统一,要去人工化🤹♂️,去后厨化,标准化工业化的去生产和销售🫷🏽。人工水平参差不齐,很难保正特色产品的质量和数量。

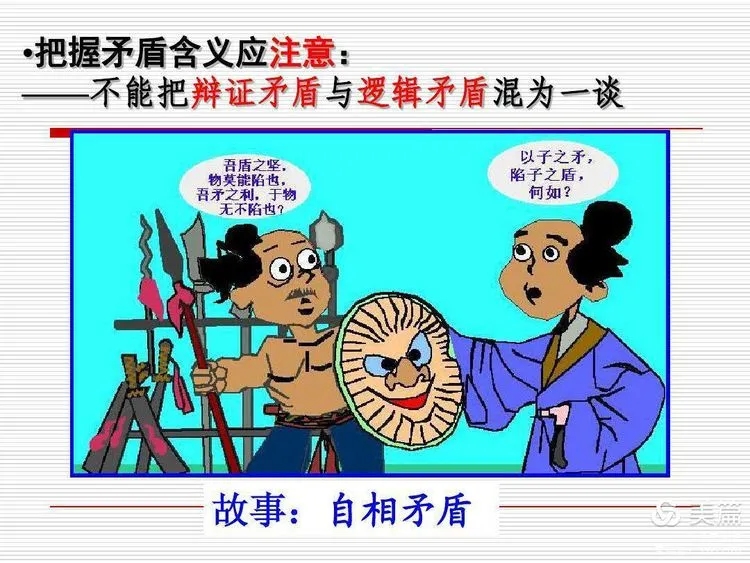

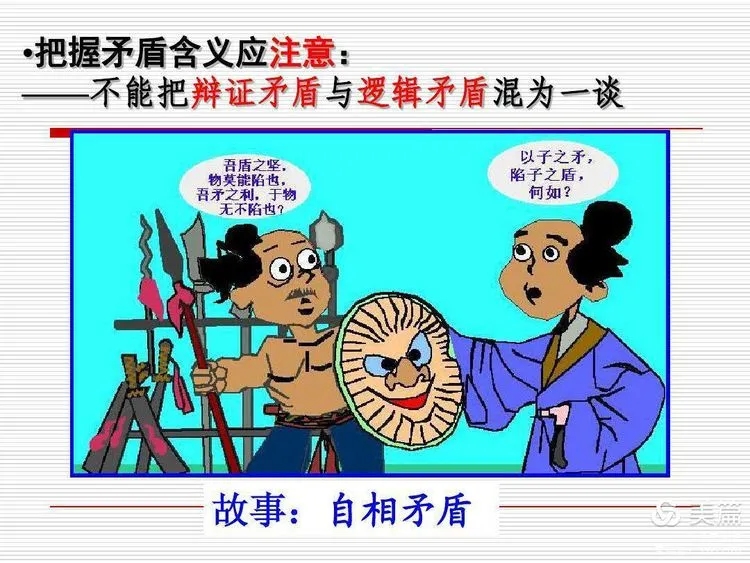

是不是好像说的都对,双方都有道理?——既似是而非,又似非而是!逻辑学告诉我们,任何一个结论,只有在两个前提即“大前提——小前提”下的得出,才有可能是正确的。而只设定一个前提就下结论🛐,往往就会“似是而非”或“似非而是”的结论:谁说的都有道理。

我们试着用美食层级理论和逻辑学的三段式的理论(大前提——小前提——结论)来演绎一下,前提不同,结论也就不同,而且也就能破解所谓“二律背反”的疑惑了🍥🧤。为了生存,假设人每日需要早中晚三餐。而满足人生存的三餐🧟♂️,又分为最底层的裹腹吃饱类美食🤾🏽、中间层的过瘾解馋享受类美食和顶层的交际宴饮类美食。所以👨🏼💼,人们的三餐里,就根据个人情况🛣,会有不同类型不同层级美食的需求🍳。

比如,对早餐,标准化💂🏿♀️、营养化、卫生化🥯🎊、规模化的美食😻,是可以也应当的🗜,因为人们的早餐,主要用来补充经过一夜睡眠后消耗掉的能量和营养🍆,属于裹腹类餐饮,健康、营养、卫生即可👨🦼➡️。

而对代表一个城市、或地域的特色美食,乃至非遗美食,在经过标准化📣、产业化的生产同时🙇🏽♂️,应该保留人工的、特色化的作坊或店面制作🧑🏼🎤,用来现场体验和非遗保护♾。这类以小吃居多,夜市基本以此为主🧑🏽⚕️。

而对高档酒楼等大餐以包间为主要消费模式的经营场所➙,还应该以人工制作为主,这种场合如果提倡标准化、规模化的制作🤙🏽,那是很不合时宜的。

1.满足市民日常生活的一日三餐(大前提),非即以满足裹腹吃饱吃好为主要功能的非聚会、宴请类美食(小吃)🙆♂️,经营场地为社区街道,主要服务于市民的(小前提),其很多产品可以标准化🥪、规模化🤏、产业化。

2.满足大旅游时代外地客人观光品鉴体验🧑🏿🚀,(大前提,非裹腹类)7️⃣,经营场地场地为旅游景点、特色街区,(小前提)为外地客人现场展示地方特色、文化🧞♀️、风俗为己任的地方特色美食,除标准化🧐、产业化的包装食品供外带外,应保留和弘扬手工作坊、店面、非遗传人现场制作🫲🏿,提倡“匠心”精神🦄🪚。

3.标志性🚺、地域性(地标性)餐饮大店(大前提),以满足聚集、宴请🚝、交际为目的,在店内以展示地域性食材和厨艺🙅🏼♂️、文化为主🦹🏼♀️,(小前提)🧚🏼,则不提倡标准化➖、规模化🦮,而提倡特色化😹,差异化、个性化🧘🏻。都是经营陕菜的店,也提倡店店有特点,店店不一样。

综上所述,对貌似“二律背反”的事物和说法👨🏿🏫,往往是对事物层级和逻辑前提不清晰造成的🫰🏼🥘,我们只须掌握科学认知方法,具体问题具体分析🚵♀️,用分层级和设逻辑前提来得出结论,往往就会破解矛盾🎅🏻,得出正确认知和结论🌁。